アマチュア無線4級で出来ること4つ! その魅力と注意点を解説

本記事では、アマチュア無線4級の資格を取ると出来るようになる「4つのこと」に加え、資格の取得方法と無線局開設までのステップ、資格を取るメリットや注意点を解説します。

アマチュア無線4級の楽しみや活用のイメージが持てない、資格試験の難しさが気になる、お金がどれくらいかかるのか気になる。そんな時に参考にしてみてください。

目次<クリックして開く>

アマチュア無線4級とは

アマチュア無線4級は、趣味として楽しむ目的で無線機を操作するために必要な資格です。

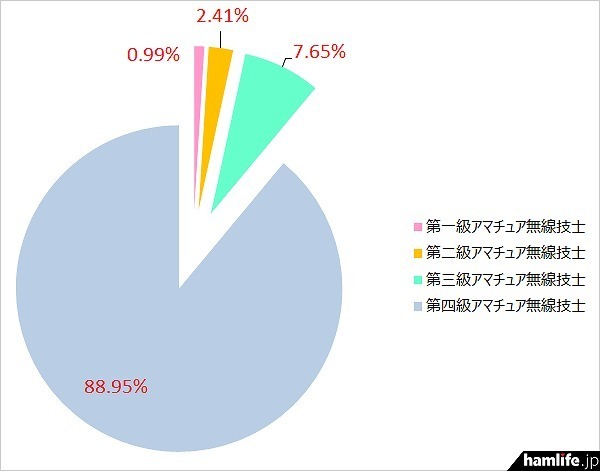

正式には「第4級アマチュア無線技士」と呼ばれる国家資格で、第1級から第4級までのグレードに分かれています。第1級(1アマ)と第2級(2アマ)が上級資格、第3級(3アマ)と第4級(4アマ)が初級資格とされます。4級は、国内のアマチュア無線資格の中で最も取得しやすい種類なのです。

アマチュア無線4級を取得すると、いくつか制限はありますが、各地のアマチュア無線局と通信を行うことができます。

4級でアマチュア無線を楽しむ方は大勢います。

2023年3月31日現在のアマチュア無線技士の有資格者は約356万人ですが、その 9割弱は 4級アマチュア無線技士 の資格者です。

画像引用元: hamlife.jp

ちなみに、1990年5月までは「4級」ではなく「電話級」と呼ばれていました。その名の通り、主に声で送受信する資格となります。3級は、かつては「電信級」と呼ばれ、ツートン・ツートンのモールス信号を使った送受信が出来るようになります。

アマチュア無線4級でできること4つ

アマチュア無線4級の資格を持っていると、4つのことができるようになります。海外を含む各地との交信から特殊なドローン操作まで、できることの幅は意外と広いです。

1. 国内の多くの無線局と交信できる

国内のアマチュア無線局は数多く存在しています。

2024年11月末時点で、国内には35万近い数のアマチュア局が開かれているのです。

4級資格でも、これらの無線局の多くと交信することができます。

交信そのものを目的にしたり、地元の話題や趣味の話を共有したり、使い方は様々です。

無線を通じて全国各地の知り合いが増えたり、

無線愛好者のコミュニティに参加したりすることもあるかもしれません。

2. 海外との交信(DX通信)にも挑戦できる

4級の資格範囲でも、ロケーションやコンディションによっては海外の無線局との交信が可能です。

海外局と交信することはDX(遠距離)通信と呼ばれ、国内とはまた違った楽しみがあります。

DX通信を成功させると自信につながるほか、海外の地名や人の名前を自然と覚えられるかもしれません。

3. 周波数5.8GHzでドローンの操縦ができる

アマチュア無線4級の資格を持っていると、趣味でドローン操縦をするときに「5.8GHz」の電波を利用できます。

すると、ドローンの性能をフルに引き出せるようになります。

ドローンの中には、ヘッドマウントディスプレイを通じて、ドローンに付けたカメラ視点から操作を行う「FPVドローン」という種類があります。

参考商品:DJI Avata 2 Fly Moreコンボ

Amazonで見る

FPVドローンの性能をフルに活かすためには「 5.8GHz 帯」の電波を使って操縦する必要があります。一般的なドローンの電波には 2.4GHz 帯が使用されますが、レーシングドローン等では遅延が少ない5.8GHz帯を採用することがあるのです。

この使用には アマチュア無線4級以上の資格が必要です *。

ただし業務用のドローンは5.7GHz を使用することが多く、この使用には「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格が必要となります 。

アマチュア無線免許は業務では使えないので、「趣味のドローンを使う際に役立つかも」くらいの感覚でいるのがよいでしょう。

また、ドローンの運用には航空法、小型無人機等飛行禁止法などの法律も絡むため、これらに抵触しない範囲で正しく使用する必要があります。

* 総務省電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

4. 災害時の通信に協力できる

アマチュア無線は、災害時にも途切れにくい通信手段として活用できます。

実際に被災地を支援するため使われた例もあります。例えば2011年の東日本大震災の際には、被害状況の連絡、安否確認、救助要請、必要物資の手配などの通信に、大勢のアマチュア無線家が協力しました。

これを受け、総務省は災害時にアマチュア無線を活用してほしい旨の要請をJARL(日本アマチュア無線連盟)に対し行っていました*。

画像引用元: https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2011/2011_news-3.htm#0314

4級資格でも、国内の通信はほぼ自由に行うことができます。深刻な災害のときは、被災地のサポートや情報収集を行うことができるかもしれません。

* 中央非常通信協議会(総務省総合通信基盤局長)から被災地の通信確保のためのアマチュア局の積極活用について(協力要請)

https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2011/2011_news-3.htm#0314

許可される無線機の操作範囲と電波の種類

4級取得後に実際に使える無線の種類について見ていきましょう。

アマチュア無線4級を取得すると、電波法で定められた範囲の無線設備を使って通信ができます。

無線機の操作範囲

アマチュア無線4級では、電波法に基づいて次の無線機の操作が許可されます。なおモールス通信は3級以上の資格のため運用出来ません。

| 1 空中線電力10W以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまでまたは8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |

|---|

| 2 空中線電力20W以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |

周波数は、送信側と受信側の周波数を合わせると、無線局同士の交信が成り立ちます。

例えば、AMラジオやFMラジオで耳にする「1134」や「80.0」といった数字、あれが周波数です。

それぞれの周波数を決めて企業が番組を放送していて、その周波数にラジオの受信機を合わせると、音が聞こえてくるわけですね。

特定の周波数の範囲を、周波数帯ということもあります。

空中線電力とは、電波を飛ばす強さのことです。空中線とはアンテナを意味します。

4級では10~20Wが限界で、あまり強くできないようになっています。

無線機は、おおむね資格の級ごとに設計され販売されています。選ぶときは、出力や周波数が4級の範囲内であることを確認しましょう。

使用できる周波数帯

以下に、4級で使ってもいい電波の周波数帯をまとめました。

かなり色々選べることが分かると思います。

ただ、海外通信でよく使われる10/14/18MHz帯 は利用できないことに注意が必要です。

4級で使える電波の範囲(バンドプラン)

※2025年1月現在

| 周波数帯 | 略記 | 周波数範囲 | 最大空中線電力(W) |

| 135kHz帯 | 136K | 135.7~137.8kHz | 10 |

| 475kHz帯 | 475K | 472~479kHz | 10 |

| 1.9MHz帯 | 1.9M | 1800~1875kHz | 10 |

| 1907.5~1912.5kHz | |||

| 3.5MHz帯 | 3.5M | 3500~3580kHz | 10 |

| 3599~3612kHz | |||

| 3662~3687kHz | |||

| 3.8MHz帯 | 3.8M | 3702~3716kHz | |

| 3745~3770kHz | |||

| 3791~3805kHz | |||

| 7MHz帯 | 7M | 7000~7200kHz | |

| 10MHz帯 | 10M | 10100~10150kHz | 利用不可 |

| 14MHz帯 | 14M | 14000~14350kHz | 利用不可 |

| 18MHz帯 | 18M | 18068~18168kHz | 利用不可 |

| 21MHz帯 | 21M | 21000~21450kHz | 10 |

| 24MHz帯 | 24M | 24890~24990kHz | |

| 28MHz帯 | 28M | 28~29.7MHz | |

| 50MHz帯 | 50M | 50~54MHz | 20 |

| 144MHz帯 | 144M | 144~146MHz | |

| 430MHz帯 | 430M | 430~440MHz | |

| 1200MHz帯 | 1200M | 1260~1300MHz | 10 *1 |

| 2400MHz帯 | 2400M | 2400~2450MHz | 2 *1 |

| 5600MHz帯 | 5600M | 5650~5850MHz | 2 |

| 10.1GHz帯 | 10.1G | 10~10.25GHz | |

| 10.4GHz帯 | 10.4G | 10.45~10.5GHz | |

| 24GHz帯 | 24G | 24~24.05GHz | |

| 47GHz帯 | 47G | 47~47.2GHz | 0.2 |

| 77GHz帯 | 77G | 77.5~78GHz | |

| 134GHz帯 | 135G | 134~136GHz | |

| 248GHz帯 | 248G | 248~250GHz | |

| 4630kHz | 4630K | 4630kHz | 利用不可 |

(*1) 月面反射通信(EME)をおこなう場合は20W

表の引用元:https://www.jarl.org/Japanese/6_Hajimeyo/shikaku.htm

4級の資格取得をした後はどうするの?

しかし、この免許を取得しただけでは、通信を行うことはできません。

総務省にアマチュア無線局を始める申請を行い、「無線局免許(局免)」の交付を受けると、通信を行うことができるようになります。

まずは自分の運用スタイルに合った無線機を選んでから、開局申請を行いましょう。

それから、機器の設置や調整を行い、交信にチャレンジしていきます。

以下では、開局後の楽しみの一端も紹介しましょう。

開局への道のり

無線局の開局には、機材を決定して申請書に記入する必要があります。

まずは情報を集め、自分に合った機材を用意してから申請を行いましょう。

①情報の入手:雑誌、無線ショップ、クラブ局

情報を入手するために便利なのは、CQ出版社が発行している『CQハムラジオ』というアマチュア無線の総合月刊誌です。

CQハムラジオ 2025年2月号

Amazonで見る

お近くに アマチュア無線ショップ があれば、そのお店で機材について相談してみるのがベストです。自分のスタイルに合った一台をお勧めしてくださるでしょう。

さらに、ショップや近隣地域に クラブ局* があれば、そのクラブ局の構成員となって運用を体験してみるのも手です。

* クラブ局:複数人が集まって運用しているアマチュア無線局。

②通信機器を選ぶ

無線機には、運用スタイルに応じて固定機、ハンディ機、モービル機があります。

それぞれ初心者におすすめできる機種も紹介します。

無線機の価格はピンキリですが、安いハンディ機なら2万円台から購入できる製品もあります。

固定機

住宅に通信設備を設置するタイプの通信機器です。

安定した電源や大きなアンテナを設置でき、機器を試行錯誤する楽しみがあります。

コンパクトタイプを選ぶと、屋外での移動運用も可能です。アマチュア無線の王道の方法です。

(例)2025年1月現在の現行品より。定価の安い機種を優先

・アイコム IC-705(HF~430MHz/税込定価137,280円)

※内臓バッテリー搭載

公式サイト

・JVCケンウッド TS-590VG(HF~50MHz/税込定価286,000円)

公式サイト

・八重洲 FT-891S(HF~50MHz/税込定価109,780円)※コンパクトタイプ

公式サイト

ハンディ機

近距離に限られますが、 山や高いビル、または駅前の歩道橋の上などから手軽に交信することが出来ます。

(例)2025年1月現在の現行品より。定価の安い機種を優先

・アルインコ DJ-S12(144MHzFM/税込定価27,280円)

公式サイト

・アイコム IC-S10(144/430MHzFM/税込定価28,380円)

公式サイト

・JVCケンウッド TH-D75(144/430MHz/税込定価89,760円)

公式サイト

・八重洲 FT-65(144/430MHzFM/税込定価32,780円)

公式サイト

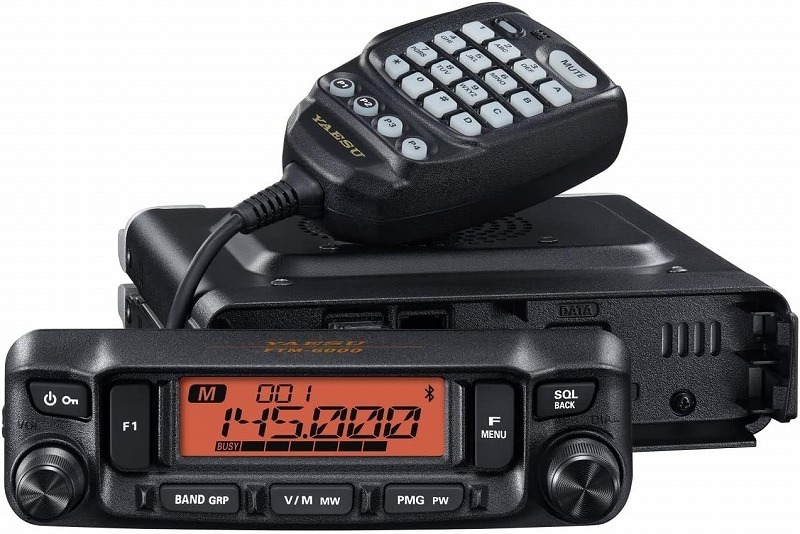

モービル機

車体にアンテナを取り付けて運用します。

(例)2025年1月現在の現行品より。定価の安い機種を優先

・アルインコ DR-735D(144/430MHzFM/税込定価62,700円

公式サイト

・アイコム ID-4100(144/430MHz/税込定価62,480円)

公式サイト

・八重洲 FTM-6000S(144/430MHzFM/税込定価54,780円)

Amazon

中にはかなり高価なものもありましたね。

ちなみに上級資格の最高機種は、 「アイコム IC-7851」【税込定価 1,210,000円/受注生産】です(2025年1月現在)。

③開局申請(局免許)を行う

「無線従事者免許証」が届き、機器も準備できたら、総務省へ「開局免許申請」を行います。

申請には2つの方法があります。

- 書類送付:「アマチュア局個人・社団用開局用紙」に必要事項を記入し地方総合通信局に郵送する

- 電子申請:総務省のホームページに登録し、必要事項を入力して送信

おすすめは電子申請です。郵送よりもやり取りが早く、申請費用も安く済みます。

無線機器を追加・更新した場合にも、同様の申請が必要になります。

ちなみに、5.8GHz帯でドローンを使用する際にもこの申請は必要です。

④コールサインの取得

申請が通ると「無線局免許状」が届き、「コールサイン」(識別番号)が発行されます。

コールサインは、無線局がもつ固有のIDです。

日本のアマチュア局のコールサインは原則Jで始まり※、アルファベット2文字+数字1つ+アルファベット3文字が一般的です。

(超ベテランの方は、最後がアルファベット2文字)

※一部、数字の7ではじまるコールサインもあります

例:JA1ABC

中の数字は、運用地域のエリアを表しています。

| 1:関東 2:東海 3:近畿 4:中国 5:四国 |

6:九州 7:東北 8:北海道 9:北陸 0:信越 |

コールサインは世界共通で、世界でただ一つのものです。

これであなたも世界でただ一人の「局長」さんです。

通信への道のり

機器が準備でき、開局免許申請が通ったら、いよいよ通信にチャレンジする段階です。

通信を始める前には、「フォネティックコード」(欧文通話表)・和文通話表などの専門用語を知っておきましょう。

また、いきなり発信はせず、他の局の情報を得る「ワッチ」をしてみましょう。

①フォネティックコードを知ろう

無線通信では、アルファベットやひらがなを相手に伝えるときに「フォネティックコード」(欧文通話表)・和文通話表を使うことになっています。

対応表に描かれた言葉で一文字ずつ情報を伝えていくと、ノイズが入っていたり感度が低い中でも、聞き取り間違いを避けることができるのです。

フォネティックコード(欧文通話表)

| 文字 | 使用する語 | カタカナ表示 | 文字 | 使用する語 | カタカナ表示 |

| A | ALFA | アルファ | N | NOVEMBER | ノベンバー |

| B | BRAVO | ブラボー | O | OSCAR | オスカー |

| C | CHARLIE | チャーリー | P | PAPA | パパ |

| D | DELTA | デルタ | Q | QUEBEC | ケベック |

| E | ECHO | エコー | R | ROMEO | ロミオ |

| F | FOXTROT | フォックストロット | S | SIERRA | シエラ |

| G | GOLF | ゴルフ | T | TANGO | タンゴ |

| H | HOTEL | ホテル | U | UNIFORM | ユニフォーム |

| I | INDIA | インディア | V | VICTOR | ビクター |

| J | JULIETT | ジュリエット | W | WHISKEY | ウィスキー |

| K | KILO | キロ | X | X-RAY | エックスレイ |

| L | LIMA | リマ | Y | YANKEE | ヤンキー |

| M | MIKE | マイク | Z | ZULU | ズル |

和文通話表 もあり、主に名前や地域名の交換のときに使います。

| ア | 朝日のア | セ | 世界のセ | ヒ | 飛行機のヒ | リ | リンゴのリ |

| イ | いろはのイ | ソ | そろばんのソ | フ | 富士山のフ | ル | るすいのル |

| ウ | 上野のウ | タ | 煙草のタ | ヘ | 平和のヘ | レ | レンゲのレ |

| エ | 英語のエ | チ | ちどりのチ | ホ | 保険のホ | ロ | ローマのロ |

| オ | 大阪のオ | ツ | つるかめのツ | マ | マッチのマ | ワ | わらびのワ |

| カ | 為替のカ | テ | 手紙のテ | ミ | 三笠のミ | ヰ | ゐどのヰ |

| キ | 切手のキ | ト | 東京のト | ム | 無線のム | ヱ | かぎのあるヱ |

| ク | クラブのク | ナ | 名古屋のナ | メ | 明治のメ | ヲ | 尾張のヲ |

| ケ | 景色のケ | ニ | 日本のニ | モ | もみじのモ | ン | おしまいのン |

| コ | 子供のコ | ヌ | 沼津のヌ | ヤ | 大和のヤ | ゛ | 濁点 |

| サ | 桜のサ | ネ | ねずみのネ | ユ | 弓矢のユ | ゜ | 半濁点 |

| シ | 新聞のシ | ノ | 野原のノ | ヨ | 吉野のヨ | ||

| ス | すずめのス | ハ | はがきのハ | ラ | ラジオのラ |

表引用元: https://www.jarl.org/Japanese/6_Hajimeyo/start_ham.html

他にも、Q符号という独特の用語があります。たとえば、交信のことをQSO、住所のことをQTHと呼んだりします。

Q符号以外にも、天気のことをWXと言ったり、女性をYLさんと呼んだり、独特の用語があります。

通信時には、自分のコールサインを相手に伝えることが必要になります。対応表を見ながら、自分のコールサインを言う練習をしてみましょう。

コールサインが言えるようになっても、実際に発信をするのは少し待ちましょう。まず「ワッチ」をして、他の局の様子をうかがってみるのがおすすめです。

②ワッチをしてみよう

ワッチとは「受信する」ことを指します。ある周波数帯で、どのような電波が届いているかを確認することです。

CQ(通信への参加を求める呼びかけ)を出している局や交信している局が見つかったら、話し方や使っている周波数に注意を払って、交信する際のイメージをつかみましょう。

ワッチをする中で、フォネティックコードや和文通話表、Q符号や用語など、アマチュア無線独特の用語を覚えていきましょう。

③ラバースタンプQSOからはじめよう

用語や雰囲気に慣れてきたら、いよいよ声を出してみましょう。

最初はラバースタンプQSOといって、スタンプで押したような定型の交信方法でOKです。

コールサイン、名前、地域、RSレポート(了解度と信号強度のレポート)、天気、送信出力、アンテナの種類、この程度の情報で十分です。

相手の方に「初めてです」といえば、相手の方も親切にゆっくり交信してくれるでしょう。

初めての交信は短くてもいいんです。自分の無線機とアンテナから声が届いたことに、とても達成感があること間違いなし!です。

通信記録とQSLカードの収集

アマチュア無線では、どの局といつ交信したかを記録する業務日誌(通信記録簿=ログブック)という習慣があります。

以前は備え付けが義務でしたが、1992年末に省略が可能となりました。しかし、これは自分の交信歴を振り返る楽しみとなりますので、ぜひ記録しましょう。

画像引用元: https://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/61/61012.html

最近ではパソコンで記録される方も多く「 Turbo HAMLOG 」というソフトが有名です。

画像引用元: http://www.hamlog.com/

さらに QSLカード と呼ばれる交信証明書の交換も楽しみのひとつです。

カードには局の交信時の情報が書かれており、特徴的なデザインを持つものもあります。

画像引用元: https://www.jarl.org/Japanese/5_Nyukai/qsl_card.htm

QSLカードは紙での交換が主流でしたが、最近では電子的にやりとりを行う方法もあります。

カード交換は慣習的な側面が大きいので、始めは「日本アマチュア無線連盟」(JARL)に入会しQSLカードの交換サービスを利用するのがおすすめです(※年会費が必要・後述)。

無線イベントやコンテストへの参加

国内外では、定期的にアマチュア無線のイベントやコンテストが開催されています。

毎年8月に東京で開催される「ハムフェア」では、研究発表や講演、メーカーの出店やクラブ局のジャンク品の販売が行われ、多くの人でにぎわいます。

メーカーが新製品を発表する機会でもあり、車のモーターショーのようなイベントにも近いでしょう。

画像引用元: https://www.hamlife.jp/2024/10/25/jarl-youtube-hamfair2024/

ものすごい賑わいようですね。2024年は合計で4万人以上が国際展示場に集まったそうです。

ハムフェアのような催し物の時には 特別記念局(8J1HAM)が開設されるなど、期間限定の楽しみがたくさんあります。

コンテストでは、どれだけ多くの局と素早く通信できるか競います。

国内団体のJARLは国内で 6種類のコンテスト を定期的に行っているほか、地域限定で行われるコンテストや、国際コンテストの情報も豊富です。

コンテストは技術や運用スキルの向上にも直結し、さまざまな局とのコミュニケーションが増えます。クラブ局で参加されるケースも多く、部員の交流の機会にもなります。

ほかにも「アワード」と呼ばれる、ある条件下で交信した地域や局数の実績を集める楽しみもあります。

Amazonで見る

以上のように、開局して初めての通信をするまで道のりは長いですが、 それ自体がアマチュア無線の楽しいところでもあります。

通信ができるようになっても、まだまだ意外と多様な楽しみ方があります。

様々な機会で、人とのつながりやコレクションの楽しみが生まれることがお分かりいただけたと思います。

次は、アマチュア無線の資格をとる方法と試験の難易度を確認してみましょう。

どうすれば4級の資格免許が取れる? 試験は難しいの?

アマチュア無線4級の無線従事者の免許を取るには、試験を受ける必要があります。

試験の内容は、他の免許や国家資格に比べればかなり簡単です。

必要なステップをしっかり押さえれば、合格の可能性は高いでしょう。

2つの方法:講習会か独学か

- 講習会を受講し、その講習会の修了試験に合格する。

- 独学で知識をつけたうえで、日本無線協会が開催する試験を受け合格する。

講習会では、およそ2日で試験の対策から修了試験までを行います。

多くの場合、その場で試験を済ませることができます。

独学の場合はテキスト等で学習し、自分で予約した会場で試験を受けます。

それぞれ、試験の問題数や費用が少し変わります。

合格までのスピードを重視するなら講習会がおすすめですが、独学は受験場所や日程、テキストを自分で決める自由があります。

試験の内容と難易度(合格率)

アマチュア無線4級の試験は、電波法規や基本的な無線工学に関する知識が問われます。

無線工学といっても、中学校程度の理科系知識があれば大丈夫です。

問題数もかなり少なめです。

- 出題内容 電波法規から12問、無線工学から12問 マーク式

(講習の場合は法規10問、工学10問) - 合格条件 各分野で6割以上得点

(正解が8問以上、講習の場合は6問以上) - 試験時間 60分

近年の合格率は75~80%で推移しています。

| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2023年 | 1,635人 | 1,240人 | 75.80% |

| 2022年 | 2,007人 | 1,536人 | 76.50% |

| 2021年 | 2,384人 | 1,916人 | 80.40% |

| 2020年 | 1,697人 | 1,392人 | 82% |

| 2019年 | 2,814人 | 2,214人 | 78.70% |

表引用元:アマチュア無線技士(第三級、第四級)【試験日】合格率や難易度 | 資格の一覧 JQOS.jp

講習会を利用して取得する場合、合格がさらに簡単になります。短時間で試験対策のポイントを学び、すぐに試験に移るためです。

JARD(日本アマチュア無線振興協会)では、講習会の合格率は95%と謳っています。

より確実に合格を目指したい方は、講習会で集中的に知識をつけるのがおすすめです。

ちなみに、4歳の方が講習会で合格した例もあるそうです。

受験するのは面倒?

講習会の場合は、講習の日程が合えば大丈夫です。

講義が終わった後に資格授与のための修了試験が行われます。

結果を後日確認して、受験は終了です。

独学の場合は、会場と日程を指定して受けに行くことになります。

アマチュア無線4級の試験は全国300か所以上の受験センターで随時受験できます。ウェブサイトからお近くの会場を選択し、空いている日程を検索して受験日を決める形です。

試験に合格すると合格証明書が発行されるので、「無線従事者免許申請書」に記入し

顔写真を貼り、各エリアの総合通信局に送付します。

約1か月後、「無線従事者免許(従免)」のカードを取得できます。

4級を取得するまでにかかる費用は?

アマチュア無線4級を取得するまでにかかる費用は、高くても3万円程度。安ければ1万円以内で収まるでしょう。

国家資格の中でも比較的リーズナブルといえます。

独学の場合は、受験料と教材代。講習会なら受講料が主な費用となります。

独学の場合

独学で受験する場合は、受験料と教材代がかかります。

・受験料 5,100円

教材は様々なテキストが市販されていますが、スマートフォンやPCで視聴できるe-ラーニング用動画もあります。

(テキスト)この1冊で決める!!4級アマチュア無線 テキスト&問題集第3版

1,450円+税

Amazonで見る

(動画)QCQ Planning e-ラーニング(最長90日間)講座

23,750円

講習会に参加する場合

参加前に受講料が必要です。

受講料には、テキスト等の教材代と受験料が含まれるのが一般的です。

独学の場合よりも高額になりますが、それだけのメリットもあります。

合格率の高さや、学習から受験まで2日間で済ませられることを考えると、かなり時間を節約できるといえます。

・JARD 講習会(2日間)

第四級標準コース 一般25,950円/18歳以下13,850円

・QCQ Planning 講習会(2日間)

受講料:25,950円

また、 免許取得には 無線従事者免許申請手数料 (1,750円)も必要となります。

これは独学の場合も講習会の場合も同じです。

アマチュア無線4級取得のメリットと注意点

取得のハードルは低い4級ですが、対応できない範囲があったり、ランニングコストが発生したりと注意すべき点もあります。自身の目的に合った資格かどうか検討してみてください。

取得するメリット

アマチュア無線4級は、国家資格でありながら比較的取得しやすいことが大きな魅力であり、一度取得すれば生涯有効です。電子工作やドローンレースなど、様々な趣味の幅を広げてくれるほか、災害時の意義もあります。

免許が一生有効である

アマチュア無線4級の従事者免許自体は、一生涯有効です。

※無線局の開設をした場合は、無線局免許の有効期間(5年ごとの更新が必要)があります。

4級の免許があれば、無線局をいったん閉じても再開することは可能です。転勤や引っ越しなどライフスタイルが変わっても、いつでも再開できます。長く付き合える趣味が欲しい人にはメリットがあるでしょう。

趣味の幅が広がる

日常的には趣味としての交信に活用できますし、最近はレース用ドローンを楽しむ資格としても注目されています。

無線局を開設した後は、通信機器を自作して(申請が必要です)最適なコンディションやロケーションを追及したり、自作キットに挑戦するなど、電子工作の楽しみもあります。

注意すべき点

アマチュア無線はあくまで趣味としての利用が前提の資格なので、業務目的や営利活動で利用することはできません。

また、無線の機器をそろえるには初期費用がかかり、無線局を開設すると電波利用料や各種の手数料が毎年発生します。

業務用途では利用できない

アマチュア無線は、仕事(企業等の営利法人等の営利活動)に使用することはできません。

アマチュア無線を仕事で使用すると、無線従事者免許や無線局免許をもっていても電波法違反となります(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

なお、用途を問わない無線の規格としては「 ライセンスフリー無線 」があります。

ライセンスフリー無線には、デジタル簡易無線(デジ簡)、特定小電力無線(特小無線)、CB無線が含まれます。

仕事やイベントで無線を使いたい方は、そちらの対応機器を検討しましょう。

コストがかかる(無線局の開設後)

資格を取得しただけであれば、その後払うべきお金は0円です。無線従事者免許(従免)は一生有効なので、更新手数料も発生しません。

しかし、アマチュア無線局を開設するとなると、設備代とランニングコストが発生します。

通信設備代

無線局スタート時には、無線機やアンテナ、同軸ケーブルなどを購入するための初期投資が必要です。

安価なハンディ機から始めることも可能とはいえ、数万から数十万円まで設備に応じた出費が生じることになります。固定局を整備する場合は、アンテナを屋根に設置したり屋外工事を伴うケースもあります。

しかし、せっかくハードルの低い4級ですから、まずは最低限の設備からスタートしましょう。

アンテナなど、安価に自作しやすい部品もあります。簡素なものならそこまで費用も掛からないため、腕に自信のある方は、アマチュア精神で挑戦してみるのはいかがでしょうか?

ランニングコスト

無線局を開設した場合、次のコストが必ず発生します。

- (1年ごと)300円

電波利用料 - (5年ごと)1950円(電子申請の場合)・3050円(書面申請の場合)

「無線局免許(局免)」更新手数料

電波利用料は、国内で電波を使う場合には必ず支払う費用です。年間で決まっているので、先払いもできます。

無線局免許(局免)更新手数料は、5年ごとの更新(期間延長)のたびに支払う必要があります。これを払わないと、無線局の許可が取り消されてしまいます。

また、「QSLカード」を転送するサービスを利用するためにJARLに入会している場合、その会費もかかります。

- (毎年)7,200円

JARL年会費 (入会時の手数料はさらに1,000円)

JARLに入っていない場合は、この費用は発生しません。

最近は、JARLに入らずQSLカード交換をインターネット上で行っている場合や、カードを発行しない(「ノーQSL」といいます)と決めて通信をしている場合も増えているようです。

近隣の方や住環境への配慮が必要

他の家電等や電子機器と思わぬ電波干渉を起こすこともあります。

自分の家や車では大丈夫でも、近隣の方の家に干渉が起きている可能性もゼロではありません。

無線を始めたときには近隣の方に声をかけ、トラブルにならないようにする必要があります。

また、 集合住宅で無線を始めたい方は、アンテナ設置のために他の住民に理解を得る必要があります。

賃貸住宅にお住まいの場合は、当然ですがオーナーの許可を得てから始めましょう。

参考書籍:『アパマン・ハム入門』

Amazonで見る

以上のメリット・注意点を考えつつ、アマチュア無線を始めるかを検討してみてください。

まとめ:アマチュア無線4級の魅力

アマチュア無線4級の資格は、取得のハードルがかなり低いです。費用や時間もあまりかかりません。

それでいて、アマチュア無線のほとんどの要素を長年楽しめるようになります。

海外との交信、FPVドローン使用など、活用できる分野も多様です。

無線の世界に興味がある方は、まずアマチュア無線4級を取得してみましょう!